Sommaire

L’essor du tourisme aérien léger suscite un intérêt croissant, mais soulève aussi de sérieuses interrogations sur son impact écologique. En découvrant les ramifications de cette pratique, le lecteur pourra saisir les enjeux et les défis environnementaux qui se cachent derrière ce loisir en apparence anodin. Poursuivre la lecture offre une opportunité d’explorer des aspects insoupçonnés, ainsi que des pistes de réflexion et d’action pour préserver la planète.

Émissions de gaz à effet de serre

Le tourisme aérien léger, souvent pratiqué à l’aide de petits avions équipés de moteurs à combustion interne, génère des émissions directes de CO2, un gaz à effet de serre majeur. Ces aéronefs consomment principalement des carburants fossiles, entraînant une pollution atmosphérique qui s’ajoute au bilan carbone global du secteur des loisirs. En comparaison avec d’autres modes de transport de loisirs, tels que l’automobile ou le train, les émissions directes par passager kilomètres parcourus lors d’un vol de tourisme aérien léger peuvent s’avérer nettement supérieures. Cela s’explique par le rendement énergétique relativement faible de ces petits moteurs et par la charge limitée de passagers transportés, ce qui accentue l’impact environnemental de chaque vol.

La contribution du tourisme aérien léger au réchauffement climatique devient particulièrement préoccupante dans les régions où cette activité est en croissance. Le CO2 émis ne représente qu’une partie de la pollution atmosphérique générée, puisque d’autres sous-produits de la combustion peuvent également aggraver l’impact environnemental global. Face à ces défis, il est recommandé de privilégier des alternatives de transport moins carbonées et d’intégrer une réflexion sur le bilan carbone de chaque déplacement de loisirs, afin de limiter l’empreinte écologique associée au tourisme aérien léger.

Consommation de ressources naturelles

L’industrie aéronautique dédiée au tourisme aérien léger sollicite d’importantes ressources naturelles tout au long du cycle de vie des aéronefs. La fabrication de ces appareils mobilise des matériaux composites avancés, comme la fibre de carbone et la résine époxy, nécessitant de l’extraction minière et des processus industriels énergivores. Cette phase initiale, souvent sous-estimée, représente déjà un impact environnemental notable pour l’environnement.

L’exploitation des avions de tourisme léger dépend principalement de l’énergie fossile, notamment sous forme de carburant aviation (AVGAS ou Jet-A1), dont la combustion génère non seulement des émissions de gaz à effet de serre, mais accentue aussi la dépendance aux ressources non renouvelables. À chaque vol, la consommation de ressources naturelles contribue à l’épuisement progressif de ces énergies, exacerbant les enjeux liés à la transition énergétique mondiale.

L’entretien régulier des aéronefs implique une gestion complexe des déchets industriels, comprenant huiles usées, solvants, batteries, composants électroniques et matériaux composites en fin de vie. La gestion des déchets reste un défi, car certains matériaux utilisés présentent une faible recyclabilité et peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé et l’écosystème.

L’approche cycle de vie permet de mesurer l’empreinte environnementale globale du secteur, de l’extraction des matières premières à la gestion des déchets après usage. Cette vision globale aide à mieux comprendre le poids de l’industrie aéronautique dans la consommation de ressources naturelles, tout en mettant en lumière l’intérêt des innovations visant à réduire la dépendance à l’énergie fossile, à optimiser la gestion des déchets et à développer des matériaux composites plus écologiques.

Nuisances pour la faune locale

Le passage répété d’aéronefs légers dans une zone sensible provoque un dérangement direct de la faune, en particulier chez les oiseaux et les mammifères terrestres. Le bruit intense perturbe les comportements migratoires, forçant certains animaux à abandonner leur habitat naturel, ce qui a pour effet d’altérer l’équilibre de la biodiversité locale. Chez certaines espèces, le stress engendré par la présence humaine et les survols fréquents se manifeste par une diminution du taux de reproduction ou un retard dans la nidification. De nombreux oiseaux désertent leurs sites de nidification traditionnels lorsque la zone de tranquillité n’est plus respectée, compromettant ainsi la pérennité de certaines populations animales.

Le maintien d’une zone de tranquillité autour des habitats naturels est fondamental afin de limiter ces impacts négatifs. Les dérangements répétés peuvent entraîner une fragmentation des territoires, rendant plus difficile l’accès aux ressources alimentaires et à l’eau, notamment pour les espèces vulnérables. Promouvoir un tourisme responsable, axé sur le respect des zones sensibles et la limitation des nuisances sonores, est une démarche essentielle pour concilier découverte du territoire et préservation de la biodiversité. La sensibilisation des pratiquants et la mise en place de mesures de régulation adaptées s’imposent pour protéger durablement la richesse des écosystèmes locaux.

Impact sur les écosystèmes fragiles

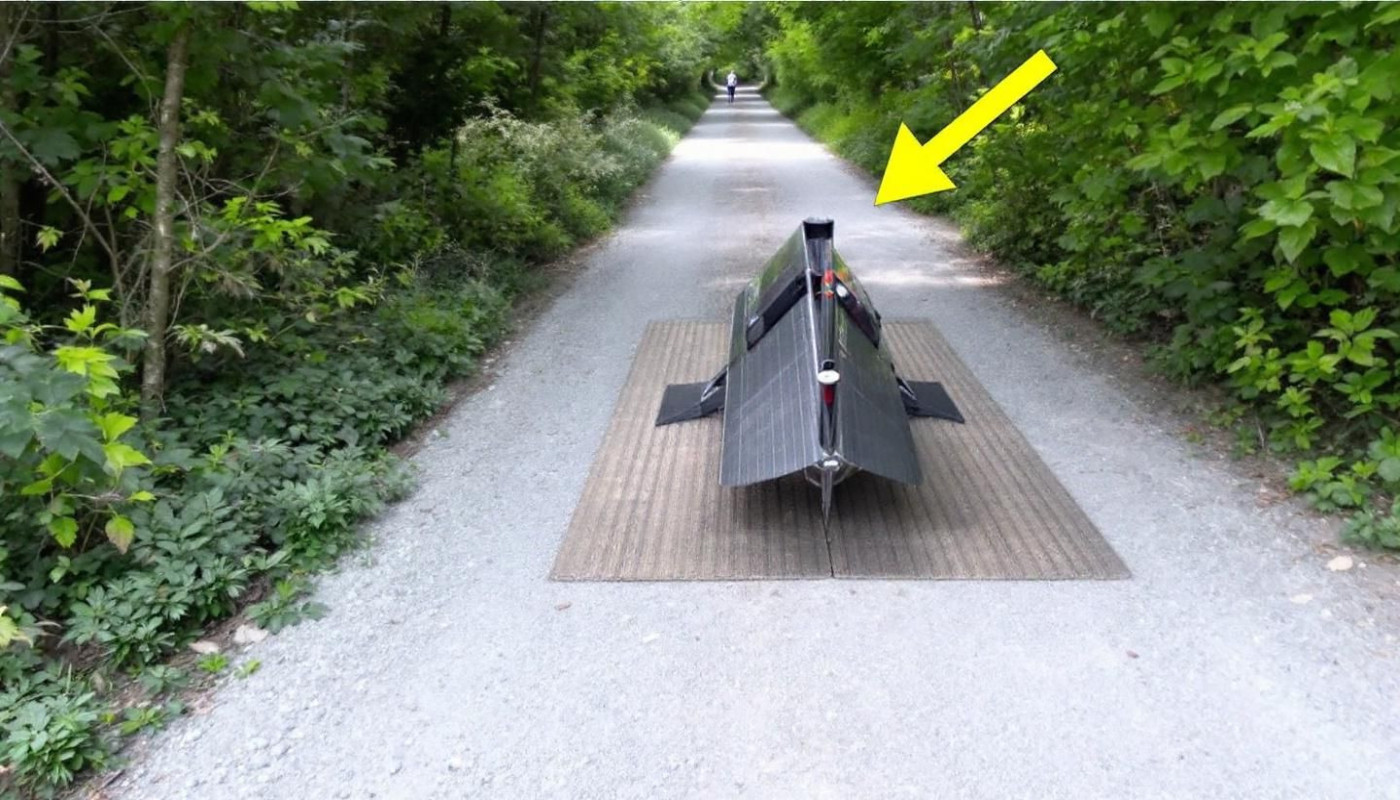

Le tourisme aérien léger, en particulier sous forme de survols en montgolfière, connaît un essor notable au-dessus des zones protégées, des zones humides et des milieux montagneux. Cet engouement n’est pas sans conséquences pour les écosystèmes fragiles. La présence régulière d’appareils dans ces espaces naturels entraîne souvent une fragmentation écologique, réduisant la continuité des habitats et perturbant les espèces endémiques.

Le survol répété de certains sites classés ou réserves naturelles par des engins volants génère des nuisances sonores et visuelles qui modifient le comportement de la faune locale. Les oiseaux nicheurs et les mammifères sensibles au dérangement peuvent être contraints de quitter leurs zones de reproduction. Ainsi, la dégradation environnementale se manifeste par une modification des flux migratoires, la baisse de la biodiversité et la progression d’espèces invasives dans les zones affectées.

Au cœur des milieux montagneux, la fréquentation accrue provoquée par le tourisme aérien léger peut déstabiliser l’équilibre naturel. Les vibrations et la pollution associées aux vols répétés favorisent l’érosion des sols, altèrent la qualité de l’eau des torrents et fragilisent la flore alpine. Les zones humides, véritables réservoirs de biodiversité, subissent également la pression de ces activités, mettant en péril des espèces végétales et animales rares.

Pour approfondir l’impact de ces pratiques et découvrir des alternatives responsables, il est recommandé de consulter les conseils d’un spécialiste en conservation des milieux naturels et de lire l'article complet sur cette page. Ce lien offre un panorama des sites de vols en montgolfière en France, illustrant les enjeux de préservation des écosystèmes fragiles lors d’activités touristiques aériennes.

Perspectives d’atténuation et solutions

Face à l’augmentation de l’empreinte environnementale liée à l’aviation légère, explorer des solutions écologiques devient une exigence prioritaire. Plusieurs alternatives durables émergent, comme le développement de carburants alternatifs, dont les biocarburants ou les carburants de synthèse, qui permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. L’innovation technologique joue aussi un rôle de premier plan, notamment à travers l’amélioration des performances des moteurs et l’intégration de systèmes hybrides ou électriques. De même, l’optimisation des itinéraires et des plans de vol, appuyée par une meilleure gestion de l’espace aérien, contribue à limiter la consommation de carburant et l'impact sur la biodiversité locale.

La réglementation environnementale s’impose ainsi comme une voie incontournable pour encadrer et accélérer la transition vers une aviation légère plus responsable. L’instauration de normes plus strictes en matière d’émissions, la certification environnementale des appareils et la mise en place de quotas ou taxes incitatives font partie des solutions écologiques à considérer. Collaborer avec un consultant en politiques environnementales apparaît pertinent pour élaborer des stratégies efficaces, adaptées au contexte local et à l’évolution rapide des technologies. L’ensemble de ces mesures, combinées à une sensibilisation accrue des voyageurs et des opérateurs, peut transformer durablement le secteur et soutenir une transition vers un tourisme aérien léger respectueux de l’environnement.

Similaire

Techniques pour optimiser l'éclairage naturel dans votre habitat

Comment identifier et prévenir les obstructions dans les systèmes de canalisation ?

Comment l'outillage d'injection plastique renforce-t-il l'industrie moderne ?

Comment booster votre trafic en ligne grâce à des stratégies éprouvées ?

Exploration des avantages créatifs des outils de génération d'images par IA

Comment l'intelligence artificielle générative transforme-t-elle les industries créatives ?

Comment une formation intensive en analyse de données peut booster votre carrière

Conseils pour choisir et installer des dispositifs de surveillance à domicile

Réseau 5G et IoT l'impact sur la vie quotidienne et les industries dans les années à venir

Les bioplastiques une alternative durable aux plastiques traditionnels

Améliorer la productivité des réunions en ligne grâce à des outils innovants

Comment fonctionne l’eau informée et pourquoi suscite-t-elle tant d’intérêt ?

Comment les technologies vertes peuvent révolutionner votre maison

Exploration des avantages des assistants virtuels basés sur l'IA

Stratégies durables pour réduire l'empreinte carbone de votre garde-robe

Comment optimiser la durabilité et la performance de votre carte graphique

Stratégies efficaces pour une transformation digitale réussie

Guide complet pour choisir et profiter pleinement des vélos électriques de montagne

Comment l'intelligence artificielle change le paysage de l'emploi

Optimiser la visibilité nocturne des ballons sac à dos pour des événements

Comment la technologie peut aider à l'autonomisation des femmes

Smart TV : les critères pour bien choisir ?

Avancées technologiques en 2023: Les machines de stimulation orale

Comment la technologie influence-t-elle la voyance dans les domaines de l'amour et au-delà

Exploration des fonctionnalités avancées de Google Maps